ぎっくり腰で歩けない状態は、日常生活に大きな支障をきたし、激しい痛みを伴います。

この記事では、歩けないほどのぎっくり腰の原因から、緊急時の対処法、治療、再発予防までを徹底的に解説します。

適切な応急処置を知り、医療機関の選び方や治療法を理解することで、つらい痛みから解放され、一日も早く元の生活を取り戻せるでしょう。

この記事を読むことで、ぎっくり腰で歩けないという緊急事態に、落ち着いて対処できるようになります。

楽な寝方や姿勢、一人暮らしでもできる工夫を知り、適切な治療とリハビリを進めることで、早期回復を目指しましょう。

この記事でわかること

- ぎっくり腰で歩けない原因と状態

- 歩けない時の緊急対処法と応急処置

- 症状に合わせた治療法とリハビリの進め方

- 再発予防と日常生活の注意点

ぎっくり腰で歩けない原因と状態

ぎっくり腰で歩けない状態は、日常生活に大きな支障をきたします。

原因と状態を理解し、適切な対処を行いましょう。

ぎっくり腰とは一体何なのか

ぎっくり腰とは、急に起こる腰の痛みのことです。

正式には「急性腰痛症」と呼ばれ、重い物を持ち上げた時や、体をねじった時などに発症することがあります。

原因がない場合もあります。

突然の激しい痛みで、まるで「腰が折れた」ように感じることが名前の由来です。

歩けないほどのぎっくり腰の原因

歩けないほどのぎっくり腰には、いくつかの原因が考えられます。

| 考えられる原因 | |

|---|---|

| 急性腰椎症(ぎっくり腰) | 何らかのきっかけで腰の筋肉や靭帯を損傷し、炎症を起こしている状態 |

| 腰椎椎間板ヘルニア | 椎間板の一部が飛び出し、神経を圧迫することで激しい痛みや痺れを引き起こす状態 |

| 腰椎圧迫骨折 | 骨粗鬆症などが原因で、尻もちなどの軽い衝撃で背骨が骨折し、激しい痛みを伴う状態 |

| 内臓疾患 | 膵臓がんや解離性腹部大動脈瘤など、内臓の病気が腰痛として現れる場合もある |

これらの原因の中でも、特にぎっくり腰(急性腰椎症)や腰椎椎間板ヘルニアは、激しい痛みを伴いやすく、歩行困難になることがあります。

ぎっくり腰で起こりうる症状

ぎっくり腰の時には、以下のような状態が起こることがあります。

| 起こりうる症状 | |

|---|---|

| 激しい腰の痛み | 動こうとすると、ズキズキとした激しい痛みが走る |

| 腰の可動域制限 | 前かがみや体をねじるなどの動作が困難になる |

| 足の痺れや麻痺 | 腰椎椎間板ヘルニアの場合、神経の圧迫により足に痺れや麻痺が現れることがある |

| 姿勢の維持困難 | まっすぐ立ったり、座ったりすることが困難になる |

| 歩行困難 | 痛みや痺れのために歩行ができなくなる |

| 日常生活への支障 | 着替えやトイレなど、日常生活の動作にも支障が出る |

これらの状態が重なると、日常生活を送ることが非常に困難になります。

無理に動こうとすると、症状が悪化する可能性もあるため注意が必要です。

ぎっくり腰で歩けない時の緊急対処法

ぎっくり腰で歩けない状態は、想像を絶するほどの苦痛を伴うものです。

そのような緊急事態に遭遇した場合、適切な対処法を知っておくことは非常に重要になります。

冷やす?温める?適切な応急処置

ぎっくり腰になった直後は炎症が起きているため、冷やすことが推奨されます。

氷嚢や保冷剤をタオルで包み、患部に15~20分当ててください。

血管が収縮し、炎症や痛みを和らげる効果が期待できます。

逆に、慢性的な腰痛や筋肉の緊張が原因の場合は、温めることで血行が促進され、筋肉がリラックスし、痛みが軽減する場合があります。

どちらが適切か判断できない場合は、専門家にご相談ください。

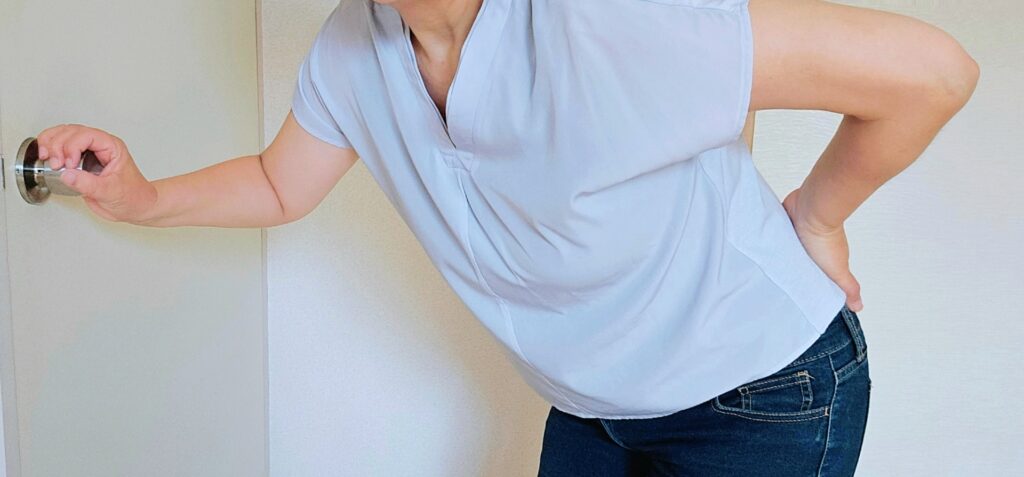

歩けない時に試したい楽な寝方と姿勢

歩けないほどのぎっくり腰の場合、少しでも楽な姿勢で過ごしたいと思うはずです。

仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションや丸めたタオルを入れると、腰への負担が軽減されます。

横向きで寝る場合は、丸めた姿勢で膝の間にクッションを挟むと楽になります。

痛みが和らぐ姿勢を見つけ、安静にすることが大切です。

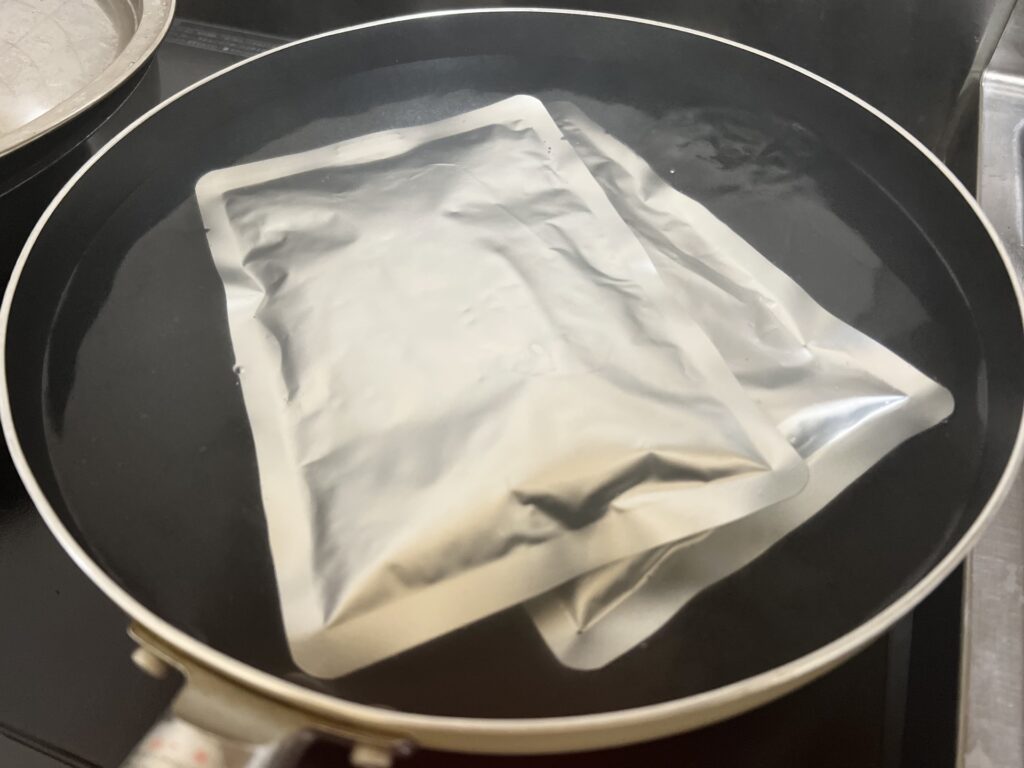

一人暮らの場合の食事とトイレの工夫

一人暮らしでぎっくり腰になると、日常生活を送ることさえ困難になります。

食事は、調理済みのものやレトルト食品を活用し、できるだけ手間をかけずに済ませられるように工夫しましょう。

トイレに行く際は、壁や手すりにつかまりながら、ゆっくりと移動することが重要です。

和式トイレより洋式トイレの方が、腰への負担が少ないです。

ぎっくり腰で歩けない時の治療とリハビリ

病院?整形外科?整骨院?どこへ行くべきか

ぎっくり腰で歩けないほどの状態になった場合、どこを受診すればよいか迷うかもしれません。

それぞれの医療機関の特徴を知り、症状に合わせて適切な選択をすることが大切です。

| 症状 | 医療機関 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ぎっくり腰の原因が特定できない場合、下肢の麻痺や排尿・排便障害がある場合 | 病院 | レントゲンやMRIなどの検査設備が整っている。手術が必要な場合にも対応可能。 | 精密な検査が可能、手術が必要な場合も安心 | 受診に時間がかかる場合がある。 |

| ぎっくり腰の原因が骨や関節にあると考えられる場合、痛みが強い場合 | 整形外科 | 骨や関節、神経系の疾患を専門とする。薬物療法やリハビリテーションも行う。 | 薬物療法やリハビリテーションを受けられる。 | 手術を前提とした診断になる場合がある。 |

| ぎっくり腰の原因が筋肉や骨格の歪みにあると考えられる場合、慢性的な腰痛がある場合 | 整骨院・接骨院 | 手技療法(整体、マッサージなど)を中心に、体の歪みを整え、自然治癒力を高める。 | 手技療法による痛みの緩和が期待できる。 | レントゲンなどの検査ができない。 |

症状に合わせた治療法(整体、マッサージ、コルセットなど)

ぎっくり腰の治療法は、症状の程度や原因によって異なります。

いくつかある治療法の中から、自分に合ったものを選択することが重要です。

| 治療法 | 特徴 | メリット | デメリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 整体 | 手技によって体の歪みを整え、筋肉や関節の動きを正常にする。 | 痛みの緩和、体のバランス改善 | 施術者の技術によって効果に差がある。 | 施術前に体調や既往歴を伝える。 |

| マッサージ | 筋肉を揉みほぐし、血行を促進することで痛みを和らげる。 | 痛みの緩和、リラックス効果 | 揉み返しが起こる場合がある。 | 強く揉みすぎないように伝える。 |

| コルセット | 腰を固定し、負担を軽減する。 | 痛みの緩和、安静保持 | 長期間の使用は筋力低下を招く可能性がある。 | 医師や専門家のアドバイスを受けて使用する。 |

| 薬物療法 | 鎮痛剤や湿布などを用いて、痛みを緩和する。 | 痛みの緩和 | 副作用が出ることがある。 | 医師や薬剤師の指示に従って使用する。 |

| 安静 | 無理に動かず、安静にすることで自然治癒を促す。 | 体への負担が少ない | 安静にしすぎると筋力低下を招く可能性がある。 | 痛みが強い時期のみ。 |

ぎっくり腰になった場合は、まずは安静を保ち、痛みが強い場合は医療機関を受診しましょう。

手技療法や鍼灸治療など、様々な方法でぎっくり腰の痛みを緩和し、根本的な改善を目指します。

いつから動ける?歩行訓練とリハビリの進め方

ぎっくり腰で歩けない状態から回復するには、適切な時期にリハビリを開始することが重要です。

痛みが落ち着いてきたら、無理のない範囲で歩行訓練やリハビリを行いましょう。

ぎっくり腰からの回復に向けたリハビリのステップ

| 進め方 | 目的 | 注意点 | |

|---|---|---|---|

| ステップ1 | 安静 | 炎症を抑え、痛みを軽減する。 | 無理に動かない。痛みが強い場合は医療機関を受診する。 |

| ステップ2 | 痛みの緩和 | 鎮痛剤や湿布などを使用し、痛みを和らげる。 | 薬の使用は医師や薬剤師の指示に従う。 |

| ステップ3 | 軽いストレッチ | 筋肉の柔軟性を高め、血行を促進する。 | 痛みのない範囲で行う。無理なストレッチは逆効果。 |

| ステップ4 | 歩行訓練 | 徐々に歩く距離や時間を増やし、日常生活への復帰を目指す。 | 痛みが悪化しないように、無理のない範囲で行う。杖やコルセットを使用するのも有効。 |

| ステップ5 | 体幹トレーニング | 腹筋や背筋を鍛え、腰を安定させる。 | 専門家の指導のもとで行う。間違った方法で行うと、症状が悪化する可能性がある。 |

痛みが強い場合は、無理にリハビリを行わず、まずは医療機関を受診しましょう。

患者さんの状態に合わせて、適切なリハビリプログラムを作成し、早期回復をサポートします。

焦らずに、一歩ずつリハビリを進めていきましょう。

ぎっくり腰の再発予防と生活の注意点

ぎっくり腰を繰り返さないためには、日々の生活習慣を見直し、予防策を講じることが重要です。

日常生活で気をつけること(姿勢、動作、運動)

日常生活では、姿勢、動作、運動の3点に注意を払う必要があります。

| 姿勢 | 長時間同じ姿勢を続けない: デスクワークではこまめな休憩を取り、正しい姿勢を保つ |

| 動作 | 重い物を持ち上げる際は、膝を曲げて腰を落とし、ゆっくりと持ち上げる: 物を持つ際はできるだけ体に近づけ、腰への負担を軽減する |

| 運動 | 適度な運動を心がける: ウォーキングや水泳など、全身運動を取り入れる |

ぎっくり腰予防に効果的なストレッチと体幹トレーニング

ぎっくり腰の予防には、ストレッチと体幹トレーニングが効果的です。

| 方法 | 頻度 | |

|---|---|---|

| ストレッチ | ①仰向けに寝て、両膝を抱え、ゆっくりと胸に引き寄せる②お尻の筋肉を伸ばすストレッチ③猫背改善ストレッチ | 1日に数回、各ストレッチを15秒程度保持 |

| 体幹トレーニング | ①プランク②ドローイン③腹筋運動 | 1日に数回、各運動を10回程度行う |

これらのストレッチと体幹トレーニングを継続することで、腰回りの筋肉を強化し、ぎっくり腰の再発を予防できます。

ぎっくり腰の相談窓口

ぎっくり腰について相談できる窓口はいくつかあります。

これらの相談窓口や医療機関を活用することで、ぎっくり腰に関する悩みや不安を解消し、適切なサポートを受けることが可能です。

| ぎっくり腰の相談窓口 | 特徴 |

|---|---|

| 医療機関 | 整形外科や整骨院で、専門的な診断や治療を受けることができる |

| 地域の相談窓口 | 保健所や市町村の窓口で、医療や福祉に関する相談ができる |

| 医療相談支援センター | 医療に関する相談や情報提供を行っている |

まとめ

ぎっくり腰で歩けない状態は非常につらく、日常生活に大きな支障をきたします。

この記事では、歩けないほどのぎっくり腰の原因から、緊急時の対処法、治療法、再発予防策までを詳しく解説しました。

この記事のポイント

- 歩けないほどのぎっくり腰の原因には、筋肉や靭帯の損傷、椎間板ヘルニア、圧迫骨折などの可能性がある

- 緊急時には、炎症を抑えるために患部を冷やし、楽な姿勢で安静にすることが大切

- 医療機関では、症状に合わせて整形外科、整体院、整骨院などを選び、適切な治療を受ける

今回の情報を参考に、まずは落ち着いて対処し、専門家の力を借りながら、一日も早く元の生活を取り戻してください。